現在お買い物カゴには何も入っていません。

宝石で描写される超絶技巧の世界

七宝焼とは?

—— 七宝焼の特徴と魅力、歴史とは

宝物に類される七宝焼。デザインされし彩光

❖ 七宝焼の特徴とは

宝飾品として発祥

七宝焼とは、銅板や銀板などの金属素地に純銀や純金の線を用いて図画を描き、クリスタルガラスの釉薬(絵の具)をのせて焼き付けた工芸品で、いわゆる伝統工芸の一つである。仏典の中の七つの宝である金、銀、瑠璃(るり)、玻璃(はり)、硨磲(しゃこ)、瑪瑙(めのう)、赤珠(しゅくしゅ)などにも並ぶほどのその美しさが、その名の由来とされている。

また、尾張七宝は愛知県七宝町(現あま市七宝町)が原産地であり、その繊細な技術と美しさから、経済産業省指定の伝統的工芸品としても認定されている美術品だ。

土やセラミックなどを使用する陶芸とは歴史、用途、素材からして大きく異なり、ろくろ系の陶芸や陶磁器は日用品から派生して現代に至るのが特徴的なのに対し、七宝焼は原初より美術宝飾品として栄えてきた。

金属工芸とガラス工芸をあわせた合体工芸「七宝工芸」という独自のジャンルに区分され、素材や用途から見た時に近しい陶芸、金属工芸、ガラス工芸などとも異なる。七宝焼は伝統工芸品の中で唯一、宝石に類され物品税がかかっていたこともあるほどで、実に特殊な工芸品と云える。

❖ 七宝焼の魅力

絵柄の秘密

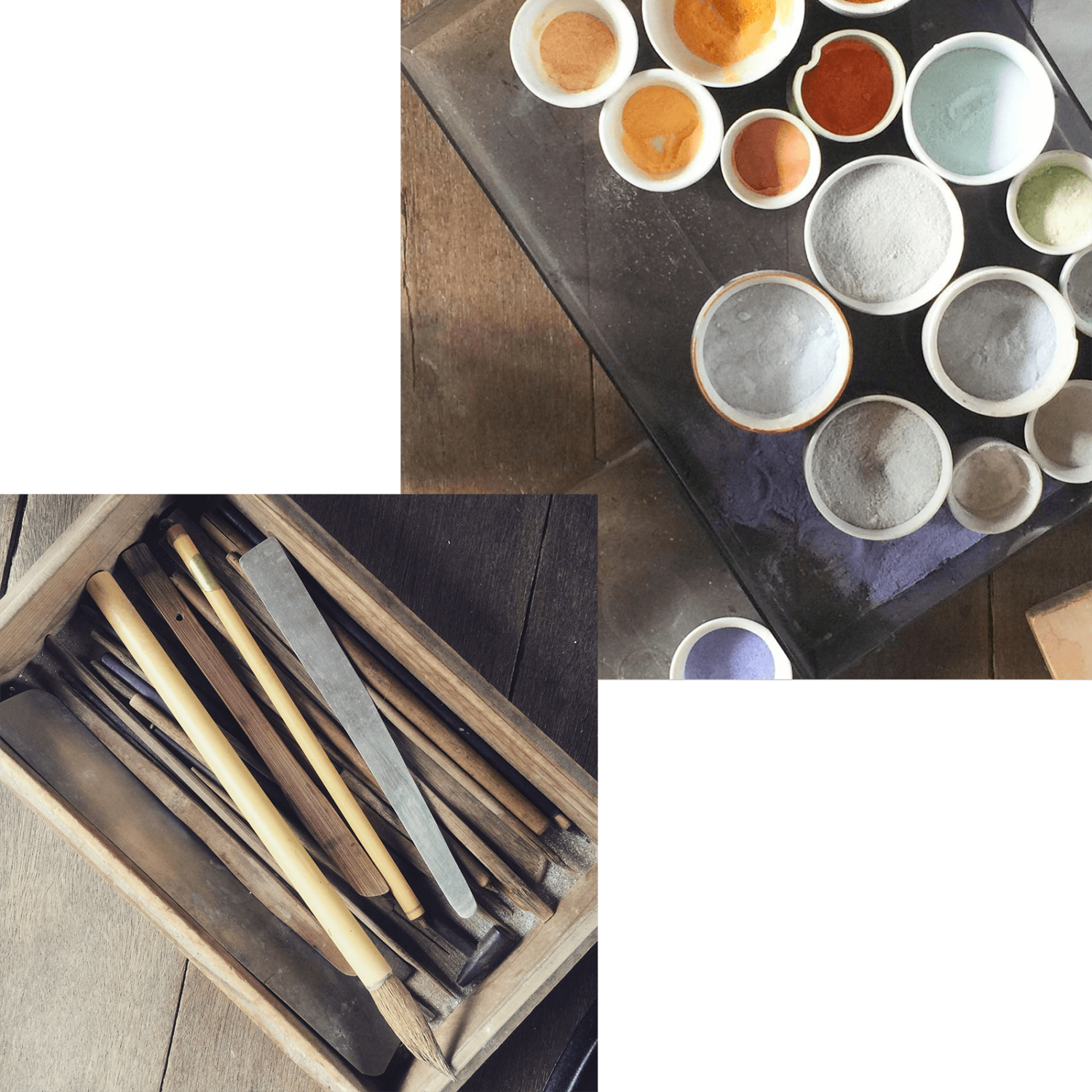

七宝焼は素地に銀や銅などの素材を使用し、その上にリボン状の純銀線や純金線を立てて絵柄を描く。この非常に手間のかかる作業を行うことで、より繊細で美しいデザインが可能となる。線自体が銀や金で描かれるため、美しく光る線画も魅力の一つ。

ニュアンスをつけるのに銀箔、金箔を使用することも。七宝の絵の具にあたる釉薬は、金属素材やガラス素材を超高温で溶かして混ぜ合わせて一度固めたものを、砂状に粉砕したものを使用する。この色鮮やかな釉薬により、色彩豊かな工芸品となるのだ。

❖ 七宝焼の歴史

七宝焼の起源

七宝焼の起源は、紀元前の古代エジプトにおいて同様の物が見られ、日本においても奈良時代の正倉院宝物 黄金瑠璃鈿背十二稜鏡が残っているが、近代七宝焼は天保年間に尾張国海部郡正治村(現名古屋市中川区富田町)の梶常吉によって再興され、海部郡遠島村(現七宝町遠島)の林庄五郎に伝えられた。

その後釉薬、技術等に幾多の研究が重ねられ、国内外の博覧会で数多の賞を受賞し七宝町の地に繁栄の礎を築いた七宝焼。その結果、尾張七宝は世界に名を誇る日本特有の伝統工芸品となった。

七宝焼の製造法は長らく研究され、種類も豊富になってきたが、いわゆる本七宝と称されるものは、主として名古屋・七宝町で製作されている。

計算美で魅せる

「すべてが計算美で完成する」どの作品も、工程ごとに焼成を行なうため、完成までに8回程度焼くこともある。

非常に繊細な技術と手間がかかる工芸ではあるが、その鮮やかな色合いや艶、色あせない輝きは世代を超えて愛されている。

宝石が描き出す世界